HOCHWASSERSCHUTZ POLDER RIEDENSHEIM

Zahlen und Fakten

Lage: Gemeinde Rennertshofen

Gewässer: Donau, Gewässer I. Ordnung

Planungsphase: Tektur

Nächster Schritt: Tektur

Projektfortschritt

Rund 380 km schlängelt sich die Donau durch Bayern. Aus Baden-Württemberg kommend fließt sie durch den Freistaat von West nach Ost und ist dabei zentraler Bestandteil zahlreicher bayerischer Städte und Dörfer.

Hochwasserereignisse der Donau sind geprägt durch die zahlreichen Nebenflüsse und können viele unterschiedliche Formen annehmen.

Die Hochwasserschutzanlagen der Donau sind für ein HQ100 ausgelegt, teilweise zuzüglich 15 % Klimafaktor.

In den letzten Jahrzehnten kam es immer wieder zu großen Hochwassern, die zu teilweise erheblichen Schäden führten:

- Hochwasser 1999: Im Mai 1999 kam es aufgrund von Schneeschmelze und Dauerregen zu einem großen Hochwasserereignis in weiten Teilen Bayerns. Neben der Donau (HQ190) war auch die Paar (HQ10) davon betroffen

- weitere Ereignisse sind hier beschrieben

Nach dem Hochwasserereignis 1999 wurden zahlreiche Maßnahmen entlang der bayerischen Donau durchgeführt.

Projektziele

- Mehr Sicherheit und Hochwasserschutz – erhöhen der Sicherheit unterhalb liegender Hochwasserschutzanlagen

- Handlungsmöglichkeiten im Überlastfall – bei einem Hochwasserereignis, dass die bestehenden Hochwasserschutzanlagen überlasten würde, kommen Flutpolder zum Einsatz

Projektbeschreibung

Die Planung der Flutpolderkette an der Donau begann nach dem Hochwasser 1999 im Rahmen des bayerischen Flutpolderprogramms. Am weitesten fortgeschritten ist der Flutpolder Riedensheim, der bereits seit 2020 technisch betriebsbereit ist.

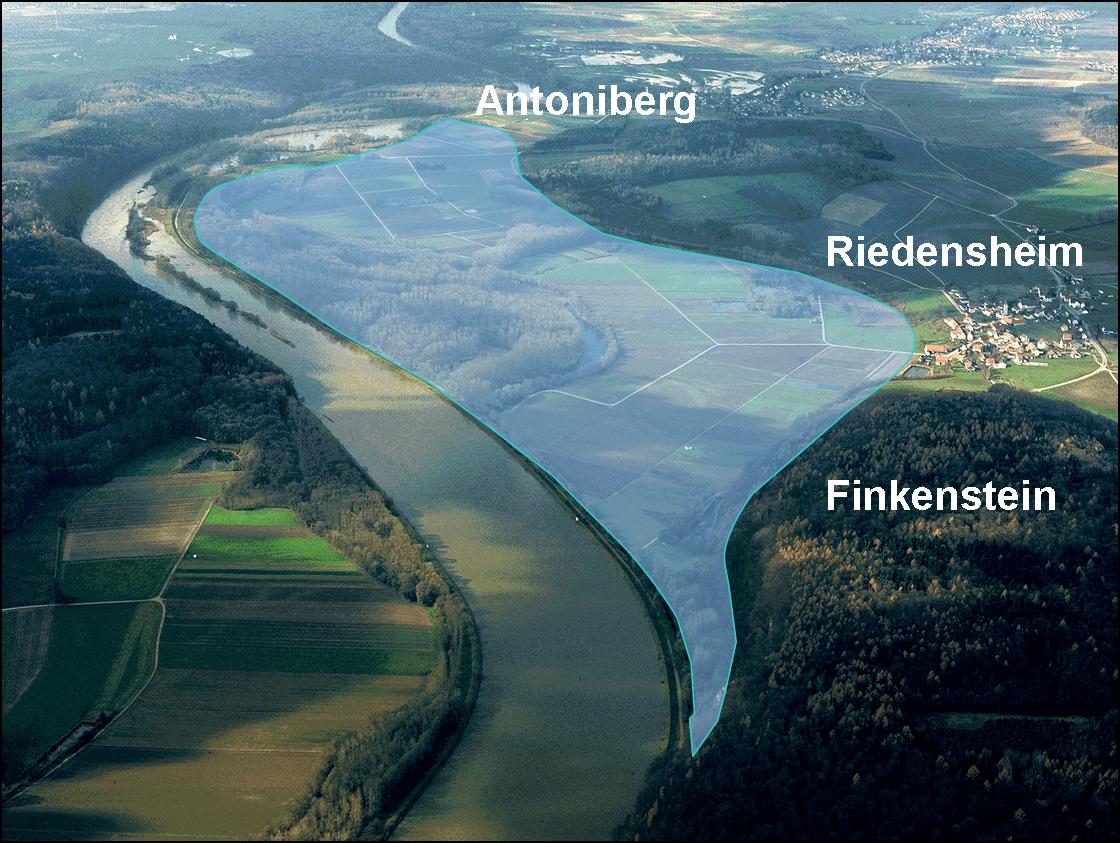

Der Standort des Flutpolders befindet sich zwischen Neuburg a. d. Donau und Rennertshofen. Südlich des Ortes Riedensheim und nördlich der Donau liegt die für die Flutung vorbehaltene Fläche.

Am 10.01.2014 wurde der Planfeststellungsbeschluss für den Flutpolder Riedensheim erlassen.

Im März 2015 wurde mit der Umsetzung des Projekts begonnen. Die Arbeiten der Polderbauwerke wurden im Dezember 2019 abgeschlossen.

Einen interessanten Einblick zu Flutpoldern im allgemeinen und die Besonderheiten am Flutpolder Riedensheim erhalten Sie in diesem Kurzfilm.

Bis zur endgültigen Fertigstellung des Polders muss u.a. noch die Kläranlage von Riedensheim verlegt und das Flurneuordnungsverfahren im Polderraum abgeschlossen werden.

Das Rückhaltevolumen des Flutpolders Riedensheim beträgt ca. 8,3 Mio. m³. Die Fläche von etwa 220 ha ist dabei an den tiefsten Stellen bis zu 5 m eingestaut. Der Polder wird innerhalb von 1 Tag gefüllt und in etwa 3,5 Tagen entleert. Die gesamte Einstauzeit liegt somit bei ca. 4,5 Tagen. Der Hochwasserschutz besteht ausfolgenden Bereichen:

Polderdeiche

Aufgrund der lokalen Geomorphologie war eine Errichtung von Polderdeichen nicht notwendig. Das Gelände steigt an den Rändern des Polders natürlich an und schafft damit ein Becken für den Flutpolder.

Trenndamm

Der bestehende südliche Donaudeich trennt den Polderraum von der Donau. Aufgrund der neuen Anforderungen musste dieser mit der Umsetzung des Flutpolders um bis zu 1,8 m erhöht und mit einer Innendichtung ausgestattet werden.

Einlassbauwerk

Das Einlassbauwerk wurde so weit wie möglich oberstrom, bei Donau-Flusskilometer 2485,00 (Beginn Bauwerk) angeordnet und in den bestehenden Stauhaltungsdamm integriert. Am Einlassbauwerk befindet sich das Betriebsgebäude, von dem aus der Flutpolder gesteuert wird. Der Einlauf besteht aus 6 Wehrfeldern mit je 5 m Breite, wodurch eine flexible Staffelung der Steuerung möglich ist. Die Steuerung erfolgt mit unterströmten Gleitschützen.

Auslassbauwerk

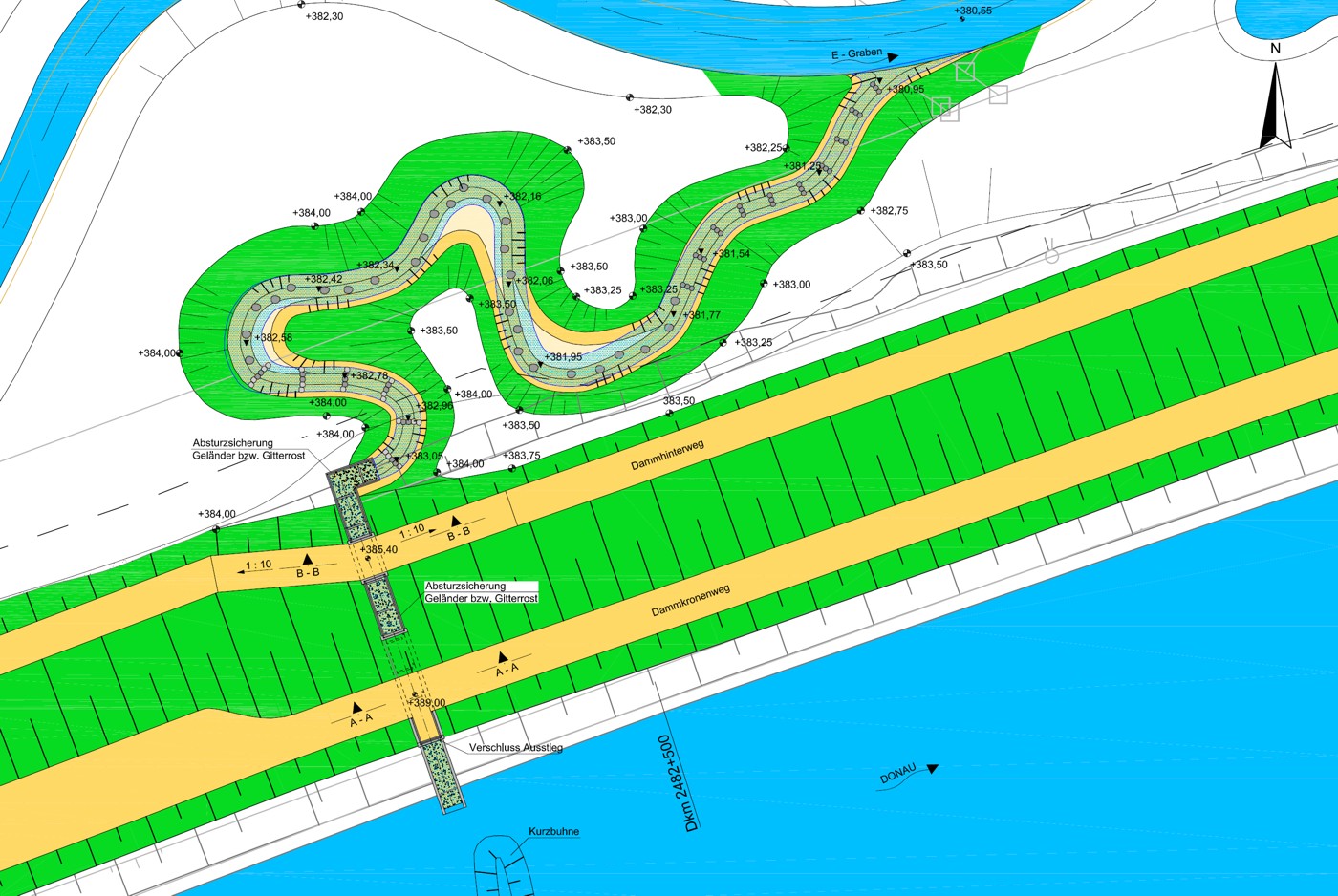

Das Auslassbauwerk befindet sich bei Donau-Flusskilometer 2481,625. Es hat zwei tiefliegende Wehrfelder à 5 m Breite, die mittels Gleitschützen gesteuert werden. Der direkt an den Hang des Finkensteins angeschlossene Stauhaltungsdamm wurde abgetragen. Die im Zuge der Errichtung der Staustufe Bittenbrunn gebaute Finkensteinverrohrung wurde durch ein offenes, naturnah gestaltetes Gerinne ersetzt.

Zur Abtrennung des Gerinnes zur Donau wurde ein Trennbauwerk errichtet, welches Ober- und Unterstrom wieder an den Stauhaltungsdamm anschließt. Das ca. 390 m lange Trennbauwerk wurde als „Kastenquerschnitt“ ausgebildet. Er besteht aus einer Bohrpfahl- und einer Spundwand mit aufgesetzten Kopfbalken die über Stahlbetonquerriegel miteinander verbunden sind. Über das Trennbauwerk wird der Dammkronenweg fortgeführt. Zur Anbindung des Dammkronenweges an das bestehende Wegenetz wurde bei Donau-km 2481,37 eine Stahlbetonbrücke über das neu angelegte offene Gerinne errichtet, sowie eine Auffahrt über das Auslassbauwerk ermöglicht.

Fischaufstiegsanlage

Im Rahmen der Maßnahme ist auch eine Fischaufstiegsanlage für die Staustufe Bittenbrunn geplant. Die Fischaufstiegsanlage besteht im Wesentlichen aus einem Durchlassbauwerk (Vertical-Slot-Bauweise) und einem naturnahem Gerinne

Der Stauhaltungsdamm wird mit dem Durchlassbauwerk gequert. In der Polderfläche schließt ein naturnah gestaltetes Gerinne mit wechselnden Fließgeschwindigkeiten und Fließquerschnitten an.

Umweltplanung

Im Rahmen der Genehmigungsplanung für das Bauvorhaben wurden zur Berücksichtigung der Umweltbelange folgende Unterlagen erarbeitet:

- Umweltverträglichkeitsstudie

- Verträglichkeitsstudie für das FFH-Gebiet "Donau mit Jura-Hängen zwischen Leitheim und Neuburg"

- Verträglichkeitsstudie für das Vogelschutzgebiet "Lech-Donau-Winkel"

- Fachgutachten zur speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung

- Landschaftspflegerischer Begleitplan

Aus der Umweltplanung haben sich zahlreiche Ausgleichs-, Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen ergeben, welche im Projektverlauf umgesetzt wurden. Zudem wurde ein Konzept für ökologische Flutungen ermittelt.

Ökologische Flutungen

Ökologische Flutung sind gezielte Flutungen schon bei kleineren Hochwässern, die nur einen Teil der Polderfläche überschwemmen. Die Wassermenge, die durch das Einlassbauwerk in den Polderraum geleitet wird, ist deutlich geringer als das Volumen im Einsatzfall. Ziel der ökologischen Flutung ist:

- Vorbereitung der Aue-Lebensgemeinschaft auf den Poldereinsatz

- Vermeidung / Verminderung erheblicher Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes

- Wiederherstellung / Erhöhung der Standortvielfalt des Auenlebensraumes

- Entwicklung auentypischer Biotope und Lebensgemeinschaften