HOCHWASSERSCHUTZ POLDER Katzau

Zahlen und Fakten

Lage: Gemeinde Münchsmünster, Vohburg, Markt Pförring

Gewässer: Donau, Gewässer I. Ordnung

Planungsphase: Entwurfs- und Genehmigungsphase

Nächster Schritt: Planfeststellungsverfahren

Projektfortschritt

Rund 380 km schlängelt sich die Donau durch Bayern. Aus Baden-Württemberg kommend fließt sie durch den Freistaat von West nach Ost und ist dabei zentraler Bestandteil zahlreicher bayerischer Städte und Dörfer.

Hochwasserereignisse der Donau sind geprägt durch die zahlreichen Nebenflüsse und können viele unterschiedliche Formen annehmen.

Die Hochwasserschutzanlagen der Donau sind für ein HQ100 ausgelegt, teilweise zuzüglich 15 % Klimafaktor.

In den letzten Jahrzehnten kam es immer wieder zu großen Hochwassern, die zu teilweise erheblichen Schäden führten:

- Hochwasser 1999: Im Mai 1999 kam es aufgrund von Schneeschmelze und Dauerregen zu einem großen Hochwasserereignis in weiten Teilen Bayerns. Neben der Donau (HQ190) war auch die Paar (HQ10) davon betroffen.

- weitere Ereignisse sind hier beschrieben

Nach dem Hochwasserereignis 1999 wurden zahlreiche Maßnahmen entlang der bayerischen Donau durchgeführt.

Projektziele

- Mehr Sicherheit und Hochwasserschutz – erhöhen der Sicherheit unterhalb liegender Hochwasserschutzanlagen

- Handlungsmöglichkeiten im Überlastfall – bei einem Hochwasserereignis, dass die bestehenden Hochwasserschutzanlagen überlasten würde, kommen Flutpolder zum Einsatz

Projektbeschreibung

Die Planung der Flutpolderkette an der Donau begann nach dem Hochwasser 1999 im Rahmen des bayerischen Flutpolderprogramms. Am weitesten fortgeschritten ist der Flutpolder Riedensheim, der bereits seit 2020 technisch betriebsbereit ist.

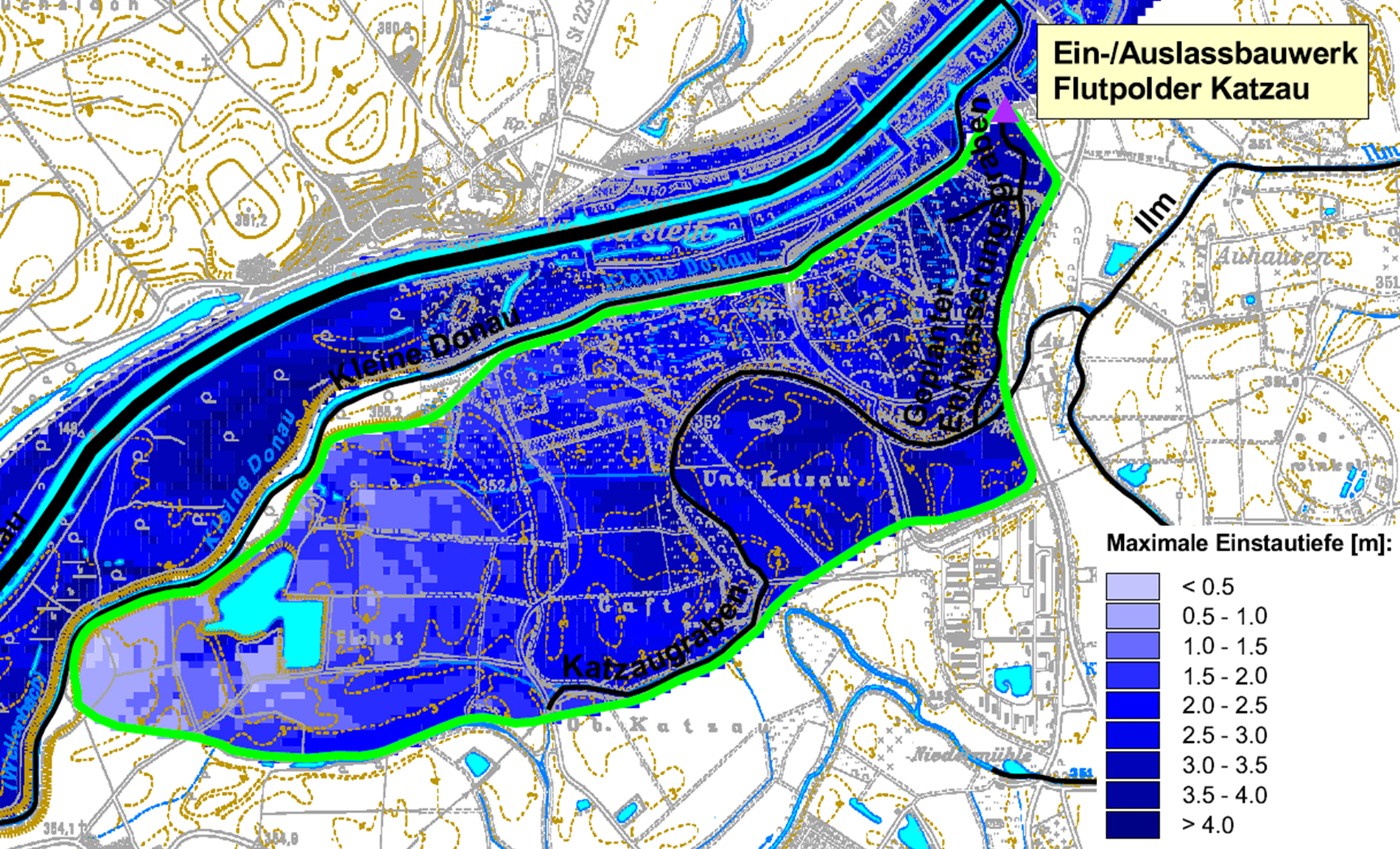

Der Standort des Flutpolders Katzau befindet sich östlich von Vohburg an der Donau und südlich des Ortes Pförring und der Donau.

Im Rahmen eines Raumordnungsverfahrens im Jahr 2006 wurde der Flutpolder in seiner Raumverträglichkeit bewertet. Dafür wurden in der Vorplanung Varianten untersucht und ein Grundwassermodell erstellt. Das Ergebnis war ein positiv raumgeordneter Flutpolder.

Im Jahr 2016 wurde ein detaillierteres Grundwassermodell erstellt, das die Umsetzbarkeit des Polders nochmal untersucht hat und eine Grundlage für die weitere Planung darstellt. Seit 2021 läuft die Ausarbeitung der Entwurfsplanungen und die Erstellung der Unterlagen für die Genehmigung (Planfeststellungverfahren) des Hochwasserschutzes.

Das Rückhaltevolumen des Flutpolders Katzau beträgt ca. 6,6 Mio. m³. Die Fläche von etwa 300 ha ist dabei im Mittel ca. 2 m eingestaut.

Der Hochwasserschutz besteht aus folgenden Bereichen:

Polderdeiche

Zur Abgrenzung des Polderraums werden neue Deiche errichtet. Der Polderdeich dient zum Schutz bestehender Siedlungsgebiete. Zur Bauwerksunterhaltung werden Wege entlang des Deiches oder auf der Deichkrone genutzt.

Trenndamm

Der bestehende südliche Donaudeich trennt den Polderraum von der Donau. Aufgrund der neuen Anforderungen muss dieser mit der Umsetzung des Flutpolders teilweise um etwa 0,5 m erhöht werden.

Einlass- und Auslassbauwerk

Eine Besonderheit des Flutpolders Katzau ist das Einlassbauwerk. Aufgrund der örtlichen Gegebenheit wird kein zusätzliches Auslassbauwerk zur Entleerung des Polders benötigt: Die Flutung der Flutpolderfläche erfolgt über ein kombiniertes Ein- und Auslassbauwerk im Mündungsbereich der Kleinen Donau. Der gezielte Einstau erfolgt über den Rückstau der Kleinen Donau nach einer im Vorfeld festgelegten Steuerstrategie. Über dieses Bauwerk wird der Polder auch wieder entleert.

Binnenentwässerung

Damit im Hochwasserfall ein möglicher Anstieg des Grundwasserspiegels außerhalb der Polderfläche abgeschätzt werden kann, war die Erstellung eines Grundwassermodells notwendig.

Das Grundwassermodell wird durch Daten gespeist und kalibriert, welche mittels bestehender Grundwassermessstellen sowie Abflussmessstellen gemessen werden. Dieses Messnetz wurde im weiteren Verlauf der Planung bedarfsmäßig verdichtet, um ein aussagekräftiges Modell zu erhalten.

Durch die Flutung des Polders kommt es innerhalb der Polderfläche zu einer erhöhten Infiltration des Wassers in das Grundwasser. Das zusätzliche Wasser muss so abgeleitet werden, dass es im Vergleich zum bestehenden Zustand nicht zu einem Anstieg der Wasserspiegellage in Bereichen außerhalb des Polders kommt. Das erfolgt durch vorhandene Gräben und den Bau und Betrieb von Schöpfwerken.